感知森林思维 探索美育新路径

2025年安徽省义务教育美术学科国家课程新修订教材(人美版)省级培训学习心得

2025年,这个美丽而炎热的七月,我有幸参与了安徽省义务教育美术学科国家课程新修订教材人美版省级培训,这场学习之旅如同一束强光,穿透我原本教学认知的边界,带来诸多崭新的感悟与收获。

一、新教材逻辑:锚定核心素养新航向

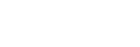

上午,浙江师范大学的朱敬东教授,用一句“什么是森林思维?”对在场的老师们提出疑问,朱教授与老师们真诚的探讨与交流,老师们集思广益发表自己的看法。我渐渐意识到朱教授为什么把新教材逻辑的美术单元学习路径比喻成森林思维,通过森林思维,我们知道美术学科的学习,它就像一个森林,老师和学生不是独立的,而是“共生”的,是要共同成长的。

在人美版教材里,知识不再是零散的 “知识点孤岛”,而是形成了相互关联的学习网络,跨学科的主题融合,让美术学习跳出单一学科局限。

二、内容架构:编织美育学习新网络

培训中,朱教授对新修订教材理念的解读,让我对美术教育的价值有了更深层理解。新教材紧扣核心素养,不再局限于单纯的技能传授,而是将文化理解、审美感知、艺术表现、创意实践深度融合。比如教材中对传统美术文化的呈现,不再是简单的作品展示,而是通过 “文化溯源 - 审美剖析 - 创意转化” 的逻辑,引导学生理解传统艺术背后的文化脉络。

培训里的案例分享,为教学实践打开了创新之门。新教材强调 “做中学”、“用中学”,鼓励创设真实情境。学生在解决真实问题中,调用美术知识与技能,还融入团队协作、沟通表达。这让我明白,要摒弃 “纸上谈兵” 式教学,把教材内容转化为真实任务,让学生在实践中感悟美术的实用价值。

三、教学实践:解锁课堂创新新密码

下午,聆听了王琦教授和匡敏教研员的两场精彩的讲座。

通过王教授的分析,我更深刻的体会到,在数字化时代,数字技术为初中美术教学注入全新活力。通过合理运用数字技术,能够有效提升教学质量,激发学生的美术学习兴趣与创造力。

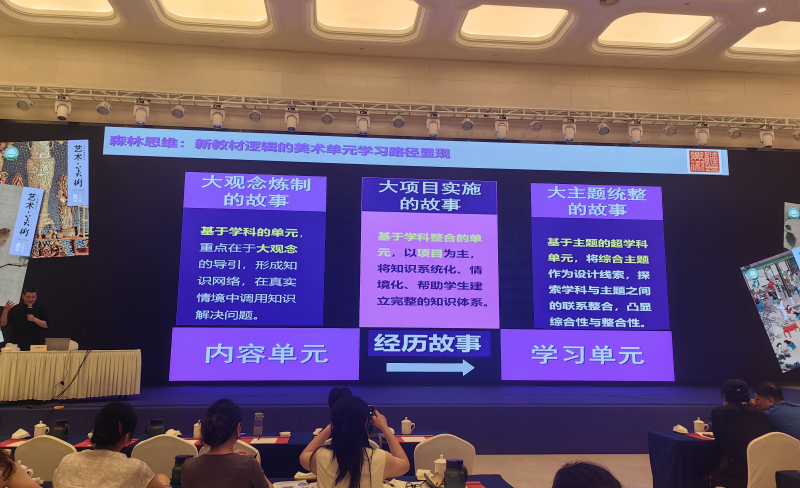

利用数字技术,教师可突破教材局限,从网络获取海量优质美术资源,如高清艺术作品图片、艺术纪录片、艺术家创作过程视频等。在讲解世界名画时,借助数字资源,学生能清晰观察作品的笔触、色彩层次,还能通过3D虚拟展览,沉浸式“走进”卢浮宫、大英博物馆等,感受不同文化背景下的艺术魅力,拓宽审美视野,提升艺术鉴赏能力。

四、评价体系:构建成长激励新生态

此次培训匡敏老师还给我们分享了优秀课例,观看了几位老师的示范课,我被他们新颖的教学设计和精彩的课堂呈现所折服。

有的老师运用情境教学法,创设了一个虚拟的美术馆展览情境,让学生扮演策展人、艺术家等角色,在沉浸式的体验中学习美术知识和策展技巧;有的老师充分利用现代信息技术,通过多媒体展示,让美术课堂更加生动有趣,激发了学生的学习兴趣。

通过希沃系统录制的美术课堂,让课堂管理更加高效。希沃系统的实时记录与分析功能,能精准呈现学生的互动热区、参与度等数据。

系统通过AI算法捕捉到部分学生举手发言、互动的情况,让我们及时了解到他们的学习需求,调整教学节奏。在讲解美术知识时,系统对我们授课语速、讲授时长的记录,帮助我们优化讲解方式,确保学生更好地吸收知识。

五、反思与前行:扛起美育使命新担当

培训虽已结束,反思却在延续。对比过往教学,我深知在核心素养落地、情境化教学创设等方面仍需深耕。未来,我将以新教材为依托,把培训所学转化为课堂行动:让每一堂课都成为核心素养培育的阵地,让每一次创作都连接真实生活,让每一次评价都成为学生成长的阶梯。

美术教育是美育的基石,此次培训,让我明晰使命 —— 不仅要传授美术技能,更要培育有审美力、创造力、文化自信的时代新人。路漫漫其修远兮,我将带着这份热忱与新知,在美育征途上坚定前行,让美术课堂成为学生遇见美好、滋养心灵的精神花园。(棠树中心校 黄昊楠)

皖公网安备 34152302000043号

皖公网安备 34152302000043号